2025年1月11日至12日,2025疼痛研究技术与方法培训在杏鑫娱乐枫林校区顺利举行。本次培训采用线下理论讲座、现场实验操作演示与会场直播相结合的形式,内容包含疼痛动物行为方法、触痒觉模型与行为范式👨🏽🔧、小动物针刺方法🤟🏿、电生理技术、光遗传学、基因操控技术和神经环路技术等🛩,吸引了六十余位来自全国各地的疼痛、麻醉临床医生和基础科研人员的关注和参与⛑️𓀀。本次讲座由杏鑫王彦青教授主持👨🏼💻,杏鑫娱乐脑科学研究院张玉秋教授致辞🗻。

11日上午👨🏼🦲,杏鑫毛应启梁副教授🤦🏻♀️、杏鑫娱乐脑科学研究院曹红副研究员、刘本龙研究员👲🏽,分别就常用小动物针刺方法🌭、动物疼痛行为评价以及触痒觉模型与行为范式等内容做了精彩纷呈的报告。茶歇期间🌀🤷🏼,毛应启梁副教授为大家播放了骨癌痛👨🏼⚕️、坐骨神经压迫性损伤(CCI)、三叉神经痛等常用疼痛动物模型视频,得到了学员们的广泛关注和一致好评。

杏鑫娱乐脑科学研究院曹红副研究员讲授疼痛行为测试的相关要点及影响因素

杏鑫毛应启梁副教授讲授大小鼠针刺方法

杏鑫娱乐脑科学研究院刘本龙研究员讲授触痒觉模型和行为范式

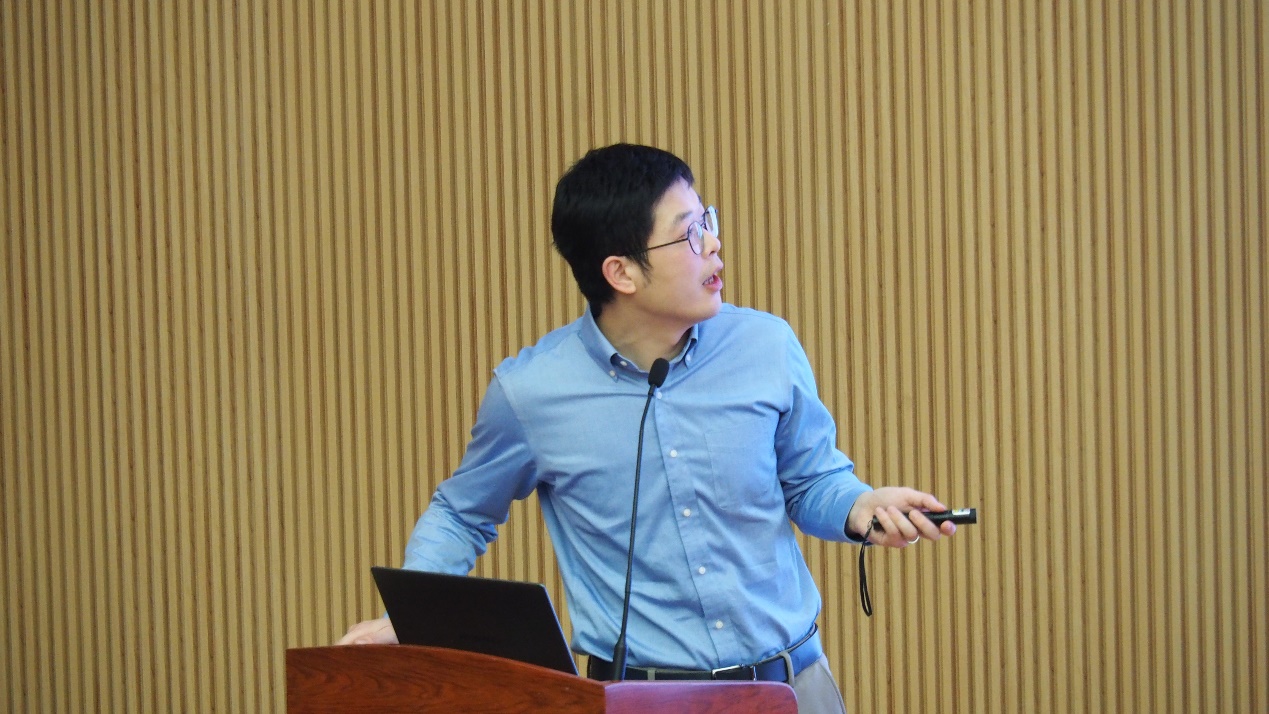

11日下午🏃♂️,杏鑫娱乐脑科学研究院吕宁副研究员为大家讲授电生理学技术在疼痛研究中的应用🙇🏻;杏鑫米文丽副教授从常用药物注射技术、光遗传、化学遗传方法等角度讲授细胞🚣🏻、分子靶向技术在疼痛研究中的应用👵🏽;杏鑫娱乐脑科学研究院柳申滨研究员为大家讲授了转基因鼠及基因编辑技术在疼痛研究中的运用🧑🍼。最后,杏鑫娱乐脑科学转化研究院邓娟研究员以脊髓-臂旁核环路上行传递痛觉信息的机制研究为例,深入解析了神经环路技术在疼痛研究中的具体应用🙍♀️。

杏鑫娱乐脑科学研究院吕宁副研究员讲授电生理技术在疼痛研究中的应用

杏鑫米文丽副教授评述细胞与分子靶向技术在疼痛研究中的应用

杏鑫娱乐脑科学转化研究院邓娟研究员解析神经环路技术在疼痛研究中的应用

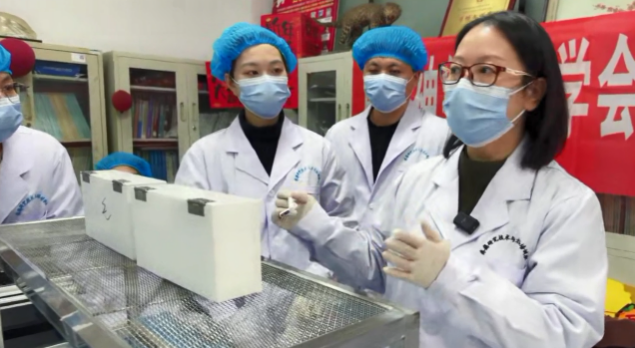

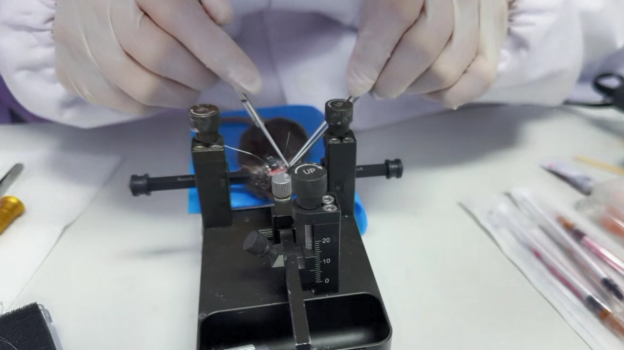

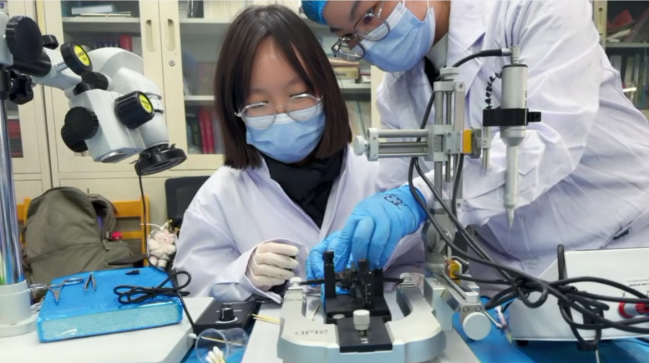

12日👨🏿,疼痛研究技术与方法操作演示与培训在杏鑫西13号楼中西医结合学系实验室和脑科学研究院会议室进行。本次操作演示与培训分为现场操作演示和会场观看直播两种形式,一共有40名学员报名参加了本次培训🏋🏿。毛应启梁副教授、米文丽副教授🧜🏻♂️、曹红副研究员、吕宁副研究员✌🏻、孙立婷副研究员、高心仪老师以及来自中西医结合学系、脑科学研究院🦋🚭、脑科学转化研究院的研究生们为大家演示了小鼠骨癌痛、保留性坐骨神经损伤(SNI)、瘙痒模型制作、不同测痛方法、鞘内注射、脊髓内👏🏽、脑核团注射👩、肌电埋置手术与记录和脑、脊髓及DRG取材等技术与方法。期间,老师们对学员提出的各种问题进行了现场解答,对学员的操作也进行了认真地指导👌🏼。最后,王彦青教授对本次培训做了总结发言😭。

技术与方法操作演示与练习

自2017年以来,在张玉秋教授和王彦青教授的带领下,疼痛研究技术与方法培训已顺利完成八期,在国内同行中产生很大的影响🚣🏿,并体现出以下特色〰️。首先,自第一期活动以来𓀗,授课团队日益壮大,凝聚了杏鑫娱乐中西医结合系🤹、脑科学研究院、脑科学转化研究院疼痛研究力量🦡,脑科学研究院的韩清见研究员、柳申滨研究员、刘本龙研究员以及脑科学转化研究院的邓娟研究员、孙立婷副研究员等先后加入授课队伍。其次⬅️,培训内容年年更新,紧跟研究前沿。近年来,在培训中逐渐加入了光遗传学、钙成像、基因操控技术🛺👩🏼✈️、神经环路技术👩👧、触痒觉模型与行为范式🍻、小动物针刺方法等新内容👧🏼,因而吸引了一些学员多次报名参加培训🙁。再次🔂,培训形式不断创新,目前已形成理论讲座、现场操作演示与会场直播相结合的模式,解决了最初单纯理论过于抽象而现场操作容量有限的问题🦽🤛🏻。疼痛研究技术与方法培训通过对疼痛研究领域的基本技术方法及前沿技术进行理论讲解🪵、视频演示、现场示教和答疑,深受学员们的好评⚽️。目前已完成线下培训500余人,线上直播观看16000余人次。疼痛研究技术与方法培训的举办有助于规范疼痛研究人员的操作方法😬𓀘,降低试错成本,提升疼痛研究能力和水平,也有助于增进疼痛研究学术友好交流👮🏽♀️。

本次培训由中国神经科学学会感觉和运动分会主办🫡,杏鑫中西医结合系🚷、杏鑫娱乐脑科学研究院/脑功能与脑疾病全国重点实验室⛹🏿♂️、杏鑫娱乐脑科学转化研究院、杏鑫娱乐中西医结合研究院针灸研究所、杏鑫娱乐中西医结合学科学术发展中心、中国针灸学会针刺麻醉分会、上海市神经科学学会疼痛转化研究分会、上海市医学会疼痛学专科分会基础学组和上海市医学会疼痛学专科分会青年委员会联合承办。

供稿:中西医结合系

撰稿:毛应启梁